有关“公知常识”或“容易想到”的审查意见的一般答复策略的思考

作者:刘文海

答复审查意见通知书时,专利代理师们经常会遇到“公知常识”或“容易想到”的审查意见,具体来说,对于没有被对比文件公开的区别技术特征,审查员认为其是本领域的“公知常识”或者本领域普通技术人员能够“容易想到”。针对这种“公知常识”或“容易想到”的审查意见,作为争辩理由,主要是围绕创造性判断三步法中的第3步“是否存在技术启示”来进行争辩,结合具体的技术内容来推理出并不存在将该区别技术特征应用于对比文件中的技术启示,从而导出该区别技术特征对于本领域普通技术人员来说不是“公知常识”或不“容易想到”的结论。

在发明的创造性审查中,这种“公知常识”或“容易想到”的审查意见可以说是审查员用于评价创造性的一种惯用技术手段了,相信每一位专利代理师都曾经遇到过,很令专利代理师们困扰。在遇到这样的审查意见时如何有效应对,对于专利代理师们来说是一个回避不了且亟待解决的课题。

在具体说明如何有效应对上述那样的审查意见之前,首先,简单说明一下在发明的创造性审查中,什么是“公知常识”,什么是“容易想到”。

在专利审查指南中,对于“公知常识”有较为明确的解释。

具体来说,根据专利审查指南的第二部分第四章的第3.2.1.1节的规定,所谓的“公知常识”,例如是,“本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者技术词典、技术手册等工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”。

另外,根据专利审查指南的第四部分第二章的第3.3节的规定,“对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据”。

根据专利审查指南中的上述相关规定可知,笔者认为,所谓“公知常识”是已被公开的现有技术,其包括:惯用手段;以及技术词典、技术手册、教科书等。

不过,对于“容易想到”的具体含义,在我国的专利法、专利法实施细则以及专利审查指南中均没有明确的解释或规定等。

相较于“公知常识”需要审查员进行举证,“容易想到”是创造性审查中看起来更为“简单粗暴”的评述手段。

但是, “容易想到”需要通过一条完整的推理逻辑才能够得出合理的结论,在推理的过程中,任何一个环节的缺失均会导致结论的不正确,因此,在创造性判断中,审查员对于“容易想到”应持着负责、严谨的态度使用。

另外,根据我国最高人民法院颁布的司法解释(《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》)可知,在专利侵权判定中,“容易想到”要件的判断主体是本领域普通技术人员,其判断时间是被诉侵权行为发生时,其判断内容是涉嫌侵权技术中的技术特征是否容易想到,而且是否容易想到的界限标准是没有经过创造性的劳动。

结合上述内容,根据笔者的个人理解,笔者认为,所谓“容易想到”的技术特征是没有被现有技术公开、但本领域普通技术人员能够根据合乎逻辑且不需要创造性劳动的完整推理而能够得到的技术特征。

其次,针对发明的创造性审查中判断有无创造性的“三步法”进行简单的说明。

在专利审查指南的第二部分第四章的第3.2.1.1节中,明确地规定了判断要求保护的发明相对于现有技术是否具有创造性的“三步法”,这是每一位专利代理师都所熟知的,具体来说:

1)确定最接近的现有技术;

2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;

3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

由以上的有关“公知常识”和“容易想到”的说明可知,在针对“公知常识”或“容易想到”的审查意见的创造性争辩中,主要是围绕上述的创造性判断“三步法”中的第3步“是否显而易见”、即“是否存在技术启示”来进行争辩,需要专利代理师们在充分理解对象申请以及对比文件的具体技术内容和审查意见的基础上推理出并非“显而易见”、即并不存在“技术启示”,从而导出“公知常识”或“容易想到”的审查意见不妥当的结论。

根据笔者的答复审查意见通知书的实务经验,在面对上述那样的“公知常识”或“容易想到”的审查意见时,一般可以考虑如下应对策略来进行争辩。

(1)要求审查员提供有关“公知常识”或“容易想到”的证据或详细理由;

(2)判断对象申请是否能够实现预料不到的技术效果;

(3)判断针对对象申请以及对比文件所要解决的技术问题的审查员认定是否妥当;

(4)判断对象申请与对比文件所采用的技术手段(技术思想)之间是否具有关联性;

(5)判断现有技术中是否存在技术阻碍因素。

以下,详细地说明上述(1)~(5)的各策略。

需要说明的是,在以下的各策略的说明中使用了一些案例,这些案例是为了更好地说明基于上述策略(1)~(5)的争辩方法而对实际的案例进行了适当简化和改写从而作成的例子。

策略(1):要求审查员提供有关“公知常识”或“容易想到”的证据或详细理由

在专利审查指南的第二部分第八章的第4.10.2.2节中,有如下明确的规定:

“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明”。

因此,在审查员没有给出具体的证据或详细且有说服力的理由而仅仅简单地将区别技术特征认定为“公知常识”或“容易想到”的情况下,可以要求审查员给出具体的证据或详细的理由。

但是,需要说明的是,根据笔者的实务经验,在仅以这样的争辩理由来进行争辩的情况下,说服力不高,一般来说难以说服审查员。审查员会认为区别技术特能够容易地想到并给出相应的理由,或者会重新检索一些公知常识性证据或对比文件等。

因此,通常情况下,要求审查员举证的该争辩方式不单独使用,而是作为辅助手段与其他的争辩理由一起使用为好。

策略(2):判断对象申请是否能够实现预料不到的技术效果

专利审查指南的第二部分第四章的第4.3节中明确规定,如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果,则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。

因此,从“预料不到的技术效果”入手,可能是针对 “公知常识”或“容易想到”的审查意见进行争辩的一个有效突破点。

以下,利用专利审查指南中的一个具体案例进行简单说明。

在一份制备硫代氯甲酸的现有技术对比文件中,催化剂羧酸酰胺和/或尿素相对于原料硫醇,其用量比大于0、小于等于100%(mol);在给出的例子中,催化剂用量比为2%(mol)~13%(mol),并且指出催化剂用量比从2%(mol)起,产率开始提高;此外,一般专业人员为提高产率,也总是采用提高催化剂用量比的办法。

相对于此,在一项制备硫代氯甲酸方法的选择发明中,采用了较小的催化剂用量比(0.02%(mol)~0.2%(mol)),提高产率11.6%~35.7%,大大超出了预料的产率范围,并且还简化了对反应物的处理工艺。

这说明,该发明选择的技术方案,产生了预料不到的技术效果,因而该发明具备创造性。

笔者认为,审查指南中的此案例明确地说明了“预料不到的技术效果”与“技术启示”之间的关系,由于现有技术不具有对象申请那样的“预料不到的技术效果”,从而对于对象申请中的区别技术特征没有给出“技术启示”,因此,该区别技术特征显然不是“公知常识”,也并不“容易想到”。

策略(3):判断针对对象申请以及对比文件所要解决的技术问题的审查员认定是否妥当

审查员对所要解决的技术问题的认定是否妥当,在创造性争辩上,也可能是比较有效的一种争辩方法。

在创造性判断三步法的第2步中,需要确定发明的区别技术特征和发明要实际解决的技术问题。

发明要实际解决的技术问题,是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

对技术问题认定的正确与否直接决定了是否存在创造性判断三步法的第3步中的“技术启示”。

具体来说,对象申请所要解决的技术问题是否被对比文件公开?审查员认定的对象申请以及对比文件所要解决的技术问题是否恰当?审查员所认定的技术问题是否过于上位化或过于下位化?这些都可能成为争辩对象申请是否有创造性的突破点。

由此明确可知,技术问题是否被正确地认定在创造性判断中是非常重要的因素之一,直接影响着发明是否具有创造性。

以下,结合一个具体的案例来说明技术问题是否被正确地认定在创造性争辩中的作用。

对象申请涉及一种膜层叠体,其中,如图所示,

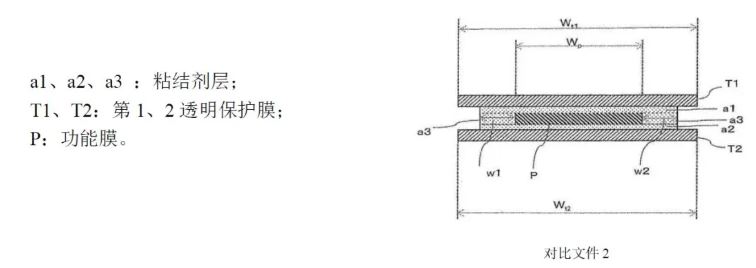

针对对象申请相对于对比文件1的上述区别技术特征,审查员进一步引用了如下的对比文件2,对比文件2公开了对象申请中那样的粘结剂层。

具体来说,该对比文件2与对象申请和对比文件1同样地涉及一种膜层叠体,其中,

审查员认为,本领域普通技术人员能够将对比文件2中公开的粘结剂层应用于对比文件1中,在此基础上,由于对比文件2要解决的技术问题与对象申请要解决的技术问题相同,都是抑制“在膜层叠体的端部产生浮起/卷曲”,因此,能够根据对比文件2容易地想到对象申请中的保护膜、防护膜相对于功能膜、粘结剂层的位置关系和大小关系(即,上述区别技术特征)。

基于上述认定,审查员认为对比文件1和对比文件2相结合能够得到对象申请的技术方案。

但是,审查员的上述认定是不妥当的,具体理由如下。

对象申请的膜层叠体产生“浮起”的原因在于:

在膜层叠体的保管或加工中,保护膜2存在吸入湿气而以波形状变形的风险。在比功能膜1的侧端1a位于靠外侧位置的保护膜2中,由于不存在成为骨架的功能膜1,因此保护膜2的变形变大。由此,变形变大的保护膜2与防护膜5会产生干涉,防护膜5在远离保护膜2的方向上受到力。其结果是,粘结剂层4从保护膜2剥离,在粘结剂层4与保护膜2之间的端部产生“浮起”。

由此,利用防护膜5相对于粘结剂层4的突出量与保护膜2相对于粘结剂层4的突出量之间特定的大小关系,来防止在粘结剂层4与保护膜2之间的端部产生“浮起”。

相对于此,对比文件2的膜层叠体产生“卷曲”的原因在于:

作为在功能膜的两面贴合的透明保护膜,使用尺寸变化率的差比较大的保护膜,在利用粘结剂向功能膜贴合了宽度比功能膜宽的透明保护膜的情况下,在所得到的膜层叠体的端部,不经由功能膜而是利用粘结剂对透明保护膜进行约束。也就是说,两面的透明保护膜的尺寸变化率的差比较大,并且在该尺寸变化时利用相互夹着的粘结剂进行约束,由此导致层叠体整体产生“卷曲”。

由此明确可知,对象申请要解决的技术问题是:在粘结剂层4与保护膜2之间的端部产生的“浮起”这样的技术问题。

也就是说,针对对象申请所要解决的技术问题,审查员的认定不妥当,并不是“在膜层叠体的端部产生浮起/卷曲”,审查员将对象申请所要解决的技术问题过于上位化。

相对于此,对比文件2要解决的技术问题是:在两面的保护膜夹着粘结剂这样的结构中该两面的保护膜的尺寸变化率的差比较大,由此在结构整体上产生变形而形成“卷曲”。

也就是说,针对对比文件2所要解决的技术问题,审查员的认定也不妥当,并不是“在膜层叠体的端部产生浮起/卷曲” ,审查员将对比文件2所要解决的技术问题过于下位化。

由以上的分析明确可知,对象申请和对比文件2所要解决的具体的技术问题完全不同。审查员的认定违反了专利审查指南的创造性判断三步法中的第2步的“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题”这样的要求。

对象申请的技术问题即在粘结剂层4与保护膜2之间的端部产生的“浮起”既然未被对比文件2公开,那么用于解决该技术问题的上述区别技术特征显然就无法根据对比文件2来容易地想到。

最终,在正确地确定对象申请和对比文件2所要解决的技术问题的基础上,既然对比文件2没有公开对象申请的技术问题,因此显然没有给出有关对象申请的区别技术特征的技术启示。

策略(4):判断对象申请与对比文件所采用的技术手段(技术思想)之间是否具有关联性

在创造性的审查实务中,“对象申请以及对比文件同属于相同的技术领域、且对象申请所要解决的技术问题即便未被对比文件明确地公开但通常属于本领域一般要解决的技术问题”的情况是比较常见的。在这种技术问题是本领域普通技术人员常见的技术问题的情况下,针对“公知常识”或“容易想到”式的审查意见,就难以利用上述的策略(3)来进行争辩了,那么如何进行争辩呢?

笔者认为,可以考虑从判断对象申请与对比文件所采用的技术手段(技术思想)之间是否具有关联性这一点进行争辩。

以下,使用一个具体的案例来进行说明。

相对于此,对比文件1同样地涉及一种焊接接合结构,其中,

由以上的公开内容可知,对象申请相对于对比文件1的区别技术特征在于,

在对象申请中,在第一构件1和第二构件5之间设置有粘结剂层4,相对于此,在对比文件1中不存在与对象申请中的粘结剂层4相当的结构。

但是,审查员进一步认定为,关于对象申请相对于对比文件1的上述区别技术特征(即,粘结剂层),本领域普通技术人员在要提高焊接部位的接合强度时能够根据对比文件1容易想到。

审查员的上述认定是不妥当的,具体理由如下。

在焊接的情况下,虽然诚如审查员所认定的那样,提高焊接部位的接合强度是该领域的一般技术问题,但是,对象申请中的具体的技术手段即粘结剂层显然无法根据对比文件1而容易想到。

在对象申请中,在两个被焊接材料之间设置粘结剂层,由此提高了焊接部位的接合强度。

相对于此,在对比文件1中,通过抑制气泡的产生来提高接合强度,其主要的技术手段在于对被焊接材料实施表面处理。

也就是说,对象申请和对比文件1在用于提高接合强度的具体技术手段上是完全没有技术上的关联性的,因此,完全不存在根据对比文件1的上述技术手段来想到在技术上不相关联的对象申请中那样的技术手段即粘结剂层的技术启示。

笔者认为此案例给出的启示是,即便对象申请要解决的技术问题被对比文件公开,或者是本领域的一般性技术问题,但在解决同样的技术问题时,若采用了不同(不相关)的技术手段(技术思想),则该技术手段也并非显而易见,现有技术无法给出技术启示。

策略(5):判断现有技术中是否存在技术阻碍因素

根据笔者的实务经验,“技术阻碍因素”是创造性争辩时说服力比较强的理由,如果能够在存在“技术阻碍因素”这一点上说服审查员,则对象申请被审查员认可创造性而授权的可能性会很大。

在我国的专利法、专利法实施细则以及专利审查指南中,对于“技术阻碍因素”均没有明确规定,不过,在专利审查指南第二部分第四章中,关于创造性判断时的“技术偏见”,有如下的明确规定。

“技术偏见,是指在某段时间内、某个技术领域中,技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识,它引导人们不去考虑其他方面的可能性,阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见,采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段,从而解决了技术问题,则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。”

“技术偏见”与“技术阻碍因素”在具体的表达含义上有一定的相通之处,根据以上的规定和实务中的一般经验,笔者认为,在创造性的判断中,所谓现有技术中存在“技术阻碍因素”是指,若在对比文件中应用了对象申请的区别技术特征,则导致对比文件无法实现其技术效果,达不到其发明目的等,从而阻碍本领域普通技术人员在对比文件中应用对象申请的区别技术特征。

以下,结合2个具体的案例来说明“技术阻碍因素”在针对创造性判断的争辩中的具体应用。

首先,请看如下的案例1。

对象申请涉及一种纸张印刷装置1,能够处理尺寸不同的记录介质即纸张。在开闭单元3处于关闭位置时,从支票插入口6至支票排出口5的支票运送路径A的左端在支票处理装置1的左侧面开口(即,相对于对比文件1的区别技术特征)。支票运送路径A为包括第一运送路径部分B、圆弧状运送路径部分C、直线状的第二运送路径部分D的弯曲形状。

相对于此,对比文件1同样地涉及一种纸张印刷装置,公开了对象申请的权利要求1中的大部分技术特征,其相对于对象申请的区别技术特征在于,

“在对象申请中,在开闭单元3处于关闭位置(图示状态)时运送路径A的一侧端开放,相对于此,在对比文件1中,在开闭单元处于关闭位置时,搬运路径的一侧端不开放(注:所示附图处于打开位置,但是根据说明书记载明确可知,处于关闭位置时,搬运路径的一侧端不开放)”。

但是,审查员认为上述区别技术特征是本领域的惯用技术手段且能够应用于对比文件1中而得到对象申请的技术方案。

对此,审查员的上述认定是不妥当的,具体理由如下。

即便假设上述区别技术特征是本领域的惯用技术手段,若将该区别技术特征应用于对比文件1中,则对比文件1中的搬运路径的单侧开放。在这种情况下,尺寸大的纸张会与悬臂框架的一方接触。由此,需要将悬臂框架的一方拆除。

但是,在对比文件1中,如果将悬臂框架的一方拆除,则强度降低,从而机器破损的风险变大。由此,即便是本领域普通技术人员,也不会进行将悬臂框架的一方拆除的行为。

由此明确可知,对比文件1实质上给出了与对象申请中的上述区别技术特征完全相悖的技术阻碍因素。

因此,即便假设现有技术中公开了上述区别技术特征,或者上述区别技术特征是本领域的惯用技术手段,对于本领域普通技术人员来说将该区别技术特征应用于对比文件1中也是不可能的。

换言之,对比文件1中存在与上述区别技术特征相悖的技术阻碍因素,因此,显然没有任何技术启示将对比文件1的技术方案和这样的“技术阻碍因素”相结合而得到对象申请的技术方案。

其次,请看如下的案例2。

对象申请和对比文件1都涉及一种电池封装体,如上述对象申请和对比文件1的示意图可知,对象申请相对于对比文件1的区别技术特征在于(A):在对象申请中,底面板2具有形成为朝向冷却板4局部地凸出的形状的上突部24。

然而,对于上述区别技术特征(A),审查员认为其是本领域的公知常识且能够应用于对比文件1中而得到对象申请的技术方案。

但是,审查员的上述认定是有欠妥当的,具体理由如下。

对象申请的发明目的在于“使电池封装体在不伴随着重量增加的情况下提高耐火性能”,申请人为了实现该发明目的而进行了创新,最终设计出在底面板具有“上突部”这一对象申请的特有结构。具体地说,在电池封装体成为高温的情况下,该“上突部”进行热膨胀而与冷却板接触,由此能够使底面板的温度降低而提高其耐火性能。

相对于此,在对比文件1中,如其说明书的记载明确可知,外部板140以及冷却板120直接接触,或者,经由托架130接触。由此,在电池封装体成为高温的情况下,来自外部板140的热能够经由与外部板140直接或间接接触的冷却板120而散出,因此外部板140温度变低而耐火性能提高。也就是说,在对比文件1中,由于外部板140直接或间接地与冷却板120热接触,因此已经实现了一定的耐火性能,从而在想要对耐火性能进行调整的情况下,只要从该直接散热方式以及间接散热方式中进行选择即可,完全没有任何考虑其他技术手段(例如,对象申请中这样的“上突部”)的必要(技术启示)。

进而,在对比文件1中,如上面的示意图所示,外部板140是具有复杂截面形状的异形构件,因此如果在该外部板140上再进一步设置在上述示意图的上下方向上朝向冷却板120的内部的流路122凸出的突出部,则必然导致该外部板140结构的进一步复杂化,这对本领域普通技术人员来说显然不是显而易见的,完全没有任何相关的技术启示教导本领域普通技术人员来设置如此的“突出部”,也就是说,对比文件1实质上给出了与对象申请中的上述区别技术特征(A)完全相悖的技术阻碍因素。

上述区别技术特征(A)正是对象申请的核心发明点,审查员在没有给出具体理由的情况下就简单地认定其为本领域的公知常识,这显然是不妥当的,难以令申请人信服。

基于上述理由,针对上述区别技术特征(A)的审查员认定是有欠妥当的。

需要说明的是,在该案例2中,针对创造性的争辩,可以看到,不仅用到了策略(5),而且也用到了策略(4)。

由此可知,在针对“公知常识”或“容易想到”的审查意见进行争辩时,应该结合对象申请以及各对比文件的具体技术内容,充分考虑审查意见,在此基础上,单独使用或者组合使用上述那样的策略(1)~(5)。

另外,笔者认为,在贯穿涉及创造性的审查意见的答辩全过程中,可以单独或与上述策略(1)~(5)组合使用的有效手段还有酌情与审查员积极进行沟通,尤其是在目前中国专利局针对审查员的专利审查工作提出了“提质增效”这种要求的大环境下。

在专利审查指南的第二部分第八章的第4.13节中规定,在实质审查过程中,审查员与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行电话讨论,也可以通过视频会议、电子邮件等其他方式与申请人进行讨论。从上述的规定也可知看出,专利局是鼓励申请人积极与审查员进行沟通的,沟通的手段也实现了多样化,对申请人来说更加的便利,从而能够进一步促进专利审查工作的“提质增效”。

根据笔者的实务经验,在这种专利实质审查的大环境下,审查员对于创造性这样的实质性问题的沟通一般来说也是不拒绝的、甚至是比较欢迎的,因为这样的沟通有可能有助于消除审查员对技术方案的误解、加深审查员对技术方案的理解、改变审查员“事后诸葛亮”式的认知。

在对象申请有无创造性的判断中,该对象申请的技术内容本身以及对比文件的技术内容本身是判断基础,创造性判断的三步法是具体的判断手段,从根本上来说,始终都要围绕着对象申请的技术内容本身以及对比文件的技术内容本身,结合创造性判断的三步法(尤其是“技术启示”)来进行具体的比较和分析,制定出相应的答复策略。

以上,笔者结合自己在实务工作中的经验,简单介绍了有关“公知常识”或“容易想到”的审查意见的一般答复策略。如有不妥当之处,欢迎大家批评指正。